Entretien : les règlements des différends frontaliers en Amérique latine (2/3)

Publié en mars 2025 aux éditions Mare & Martin, l’ouvrage collectif Règlement des différends frontaliers en Amérique latine propose une analyse approfondie des mécanismes de résolution des litiges territoriaux dans la région. Sous la direction de Jean-Baptiste Busaall, Maître de conférences en Histoire du droit à l’Université Paris Cité et de Nathalie Clarenc, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Cité, il offre une lecture croisée d’arbitrages frontaliers historiques ou contemporains issus d’une sélection de cas emblématiques latino-américains.

La désignation de l’arbitre ou de l’organe arbitral est souvent un moment sensible dans le traitement d’un différend frontalier. Depuis le XIXᵉ siècle, quels modes de résolution ont été privilégiés en Amérique latine pour régler ce type de litiges ?

J.B.B. : Le principe de l’arbitrage pour régler les différends frontaliers en Amérique latine découle de deux idées principales. Il apparaît au XIXe siècle et dans la continuité des idées pacifistes du Siècle des Lumières comme une modalité civilisée de régler un différend par opposition à la guerre.

Très schématiquement, les nouveaux États de l’Amérique latine étaient dirigés et dominés par la partie créole de la population qui entendait affirmer sa double identité européenne et américaine et ainsi, dans le droit fil du développement du concept de progrès des civilisations, qui plaçait l’Europe au plus haut degré atteint, le recours à l’arbitrage était le moyen d’affirmer une sorte d’ « européité » des États américains.

Par ailleurs, ces nouveaux États se considéraient comme « frères », nés d’une même mère: l’Espagne. L’arbitrage permettait de maintenir le principe de fraternité et lorsqu’il était confié à Sa Majesté Catholique (la reine ou le roi d’Espagne), c’était le moyen de le confier à un tiers qui n’était pas complètement étranger.

À cela, il faut apporter une nuance de réalisme politique : les États ne souhaitaient ou ne pouvaient pas nécessairement mobiliser les moyens nécessaires à une guerre. Les conflits internes au Venezuela au moment de l’affaire d’Aves ne permettaient pas de mobiliser des forces pour un conflit extérieur.

À partir de la fin du XIXe siècle, les tensions purent être très fortes et susciter des discours cocardiers sur l’orgueil national outragé dans les opinions publiques : l’arbitrage put être un moyen de gestion d’une crise en permettant de temporiser et sans obliger les États à accepter la décision arbitrale si elle ne leur convenait pas.

Plusieurs raisons, notamment les nationalismes émergents dans la vie politique des pays concernés, menèrent à une situation dans laquelle, si les arbitrages permirent une gestion de conflits de frontières, ils ne permirent pas pour autant d’en sortir. L’exemple de l’échec de l’arbitrage du roi Alphonse XIII d’Espagne dans le différend entre l’Équateur et le Pérou illustre bien les difficultés à trouver une issue susceptible d’être reconnue par les deux parties.

La procédure d’arbitrage a quant à elle été progressivement et empiriquement inventée par les États à partir du dernier tiers du XIXe siècle, sans jamais faire l’objet d’une standardisation normative.

La première pratique a été celle des arbitrages confiés formellement à des chefs d’État étrangers, sans pour autant que la sentence ne soit, à proprement parler, élaborée par cette personne. L’ouvrage met en évidence la création, en Espagne, de toute une procédure faisant intervenir différentes formations du Conseil d’État dans la préparation de la décision et une décision prise par le gouvernement du roi.

N.C. : En complément de cette réponse, j’ajouterai qu’au XXe siècle, les États latino-américains se sont exclusivement tournés vers la Cour internationale de justice, alors qu’ils auraient pu instituer de nouveaux arbitrages.

Ce choix peut s’expliquer par des raisons politiques et juridiques.

Juridiquement, le Pacte de Bogotá contient une clause de juridiction obligatoire facilitant la saisine de la Cour de La Haye. Et politiquement, un arrêt de la Cour mondiale revêt une importance et un retentissement plus considérables qu’une sentence arbitrale rendue par une formation de jugement dissoute aussitôt après.

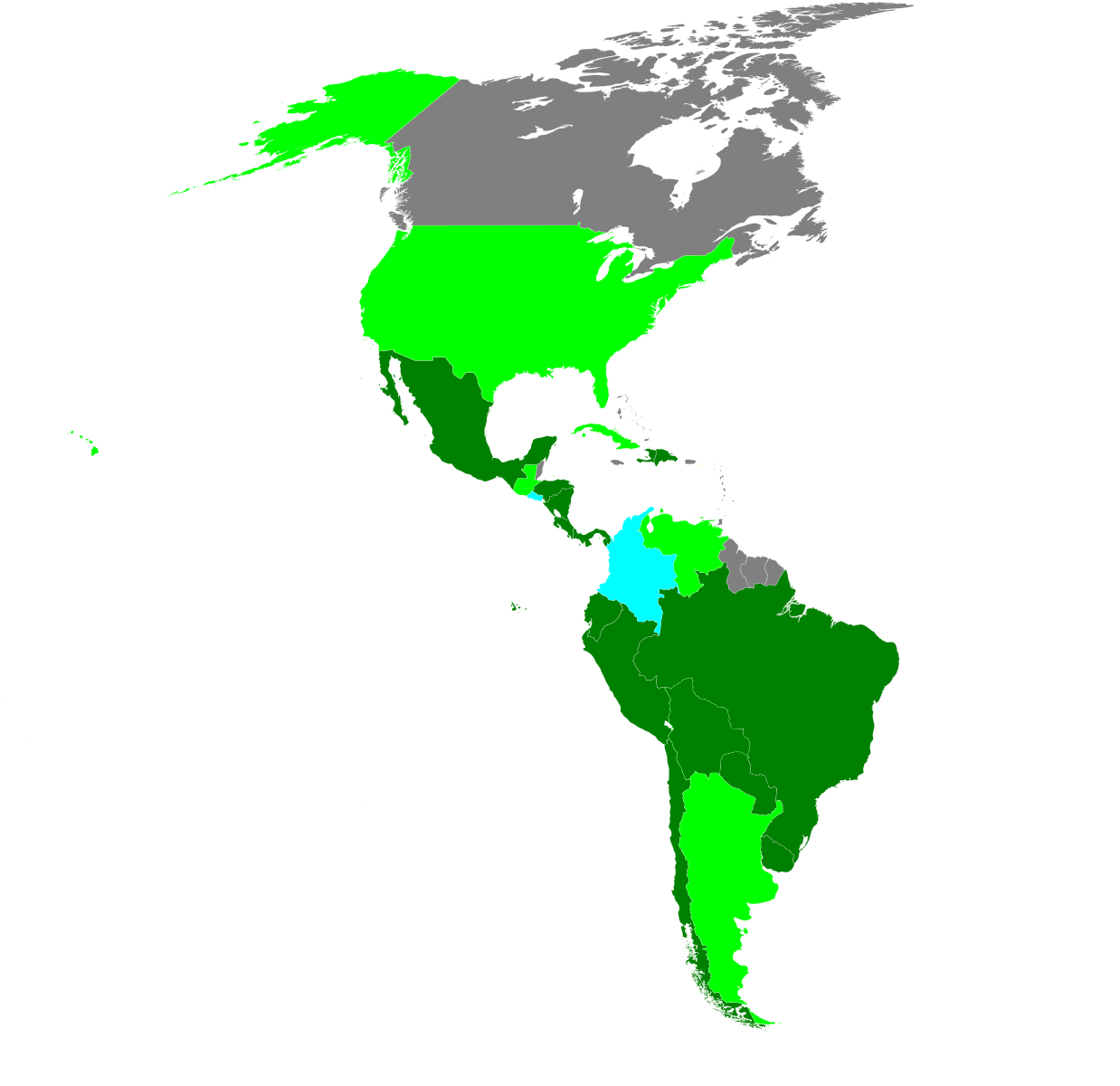

Légende des couleurs de la carte de l’Amérique (à gauche) :

Vert foncé – États ayant ratifié le traité.

Vert clair – États qui ont signé mais pas ratifié le traité.

Gris – États qui n’ont ni signé, ni ratifié le traité.

Bleu Turquoise : États ayant ratifié le traité mais ayant dénoncé son adhésion.

Quels mécanismes sont prévus pour garantir l’impartialité de la juridiction saisie, qu’il s’agisse d’un État tiers ou d’une juridiction internationale comme la Cour internationale de justice (CIJ) ?

J.B.B. : En matière d’arbitrage confié à l’exécutif ou à un chef d’État d’un pays tiers, l’impartialité est une sorte de postulat de principe qu’il ne sied pas de remettre en cause. Les cas étudiés dans l’ouvrage montrent que la chose n’est pourtant pas si simple.

Lorsque les États sollicitent comme arbitre de leur différend le chef d’un État qui est une puissance dans le concert des Nations, ils n’ignorent pas que la solution ne sera pas indifférente aux propres intérêts de l’arbitre. Dans les différents arbitrages étudiés, on voit la façon dont les États parties font leur possible pour influencer la solution en dehors des arguments avancés dans la procédure.

Un fait remarquable : les États américains se choisissent notamment comme avocats d’anciens présidents du conseil espagnols ou des juristes et politiciens disposant d’un réseau au sein des institutions.

C’est ce qui se passa lors de l’arbitrage entre le Honduras et le Nicaragua rendu par Alphonse XIII en 1906.

La désignation de l’arbitre ne vint qu’après l’échec des procédures de délimitation entre les deux pays et s’accompagna de tentatives de séduction de l’arbitre de la part des deux parties.

Le choix s’était porté sur le roi d’Espagne, du fait de l’initiative du chargé de mission espagnol, allant au-delà des instructions qui étaient les siennes.

L’Espagne faisait figure de mère-patrie commune et c’est dans ses archives des Indes que se trouvaient les documents dont chaque pays avait besoin pour faire valoir ses revendications.

Ceci étant dit, sur un plan juridique formel, le point de départ de tout arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de solliciter un arbitre en précisant l’objet de l’arbitrage, les moyens qui seront les siens et, surtout, s’il devra trancher en droit ou en équité. Une fois la procédure d’arbitrage lancée avec l’acceptation par l’arbitre de son rôle, commencent les difficultés d’interprétation de la convention, tant par les parties que par l’arbitre.

Même la nature de l’arbitrage pouvait être détournée en partie par l’interprétation. Dans le conflit de délimitation entre le Pérou et l’Équateur que le roi Alphonse XIII renonça à résoudre en 1910, le gouvernement espagnol semble avoir fait en sorte de faire échouer le mécanisme imaginé par les parties pour introduire des éléments de transaction dans un arbitrage strictement en droit.

N.C. : L’impartialité est au cœur de la question de l’indépendance de l’organe arbitral ou judiciaire. Les mécanismes permettant de la garantir se sont affinés au cours du temps.

À cet égard, l’ouvrage offre une perspective historique permettant d’apprécier cette évolution.

Les difficultés entourant les arbitrages du XIXe siècle viennent d’être utilement rappelées par Jean-Baptiste Busaall.

Elles sont aujourd’hui plus aisément surmontées grâce à des mécanismes de récusation intégrés aux règlements s’imposant aux organisations arbitrales – mais ces mécanismes sont absents de l’ouvrage car les États d’Amérique Latine n’ont généralement plus recours à l’arbitrage depuis le XXe siècle, lui préférant la voie judiciaire.

À la Cour internationale de justice, l’impartialité est garantie par le processus de désignation des juges permanents (indépendant du choix des parties au litige) et par leur statut de fonctionnaire international.

Les juges jouissent d’une solide réputation et si la légitimité de l’intervention de la Cour a pu être contestée par certains États (par exemple, le Vénézuela, dans l’affaire de la Sentence de Paris, p. 204), ça n’a jamais été, à ma connaissance, sur le terrain de l’impartialité des juges que les critiques ont pu être menées.

Dans le cadre d’un arbitrage frontalier, chaque État soumet un livret d’argumentation exposant sa position. Quelles expertises, quelles sources – juridiques, historiques, cartographiques – sont mobilisées, et quelles sont les grandes étapes qui jalonnent leur préparation avant leur soumission à l’organe arbitral ?

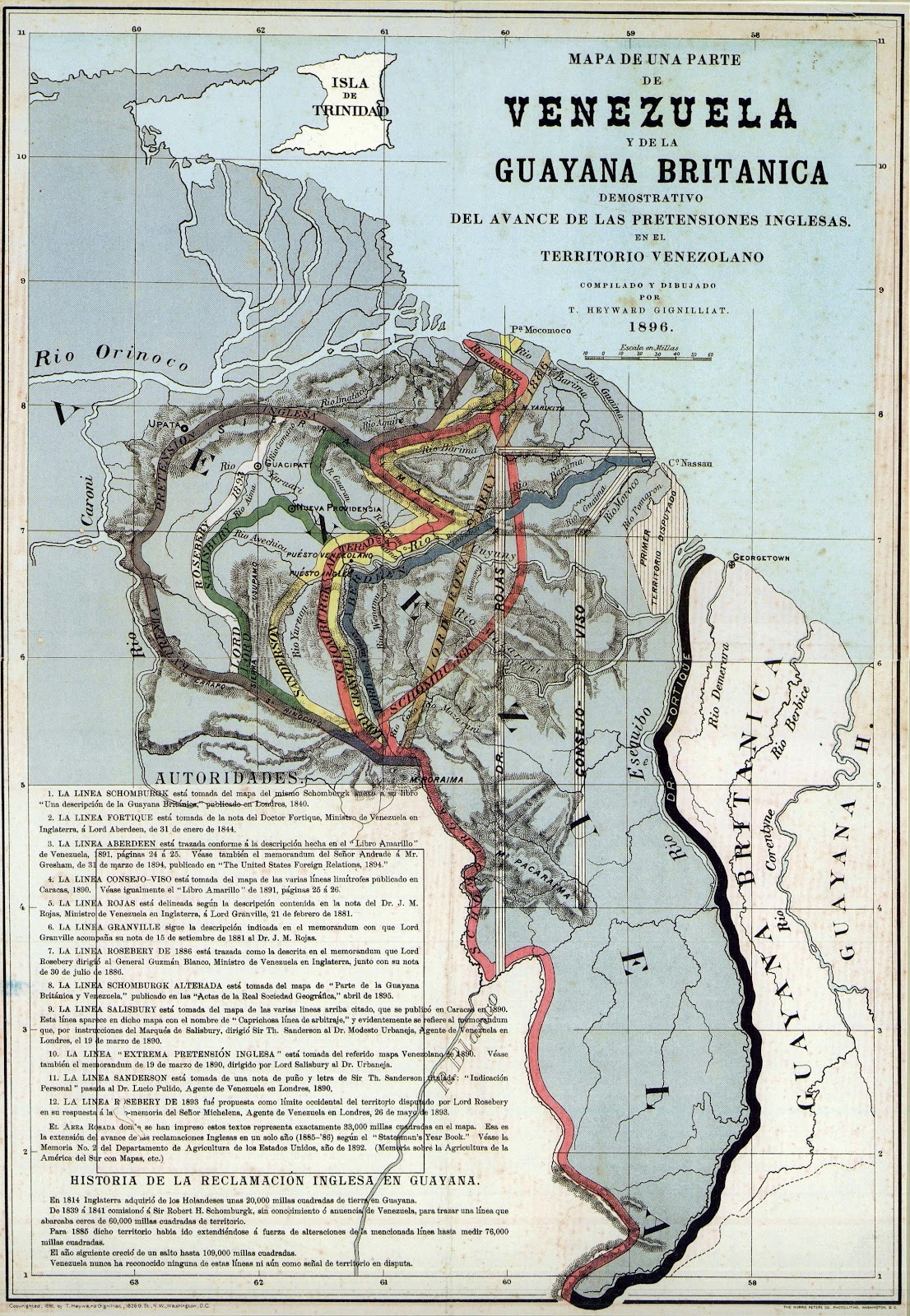

J.B.B. : Dans tous les cas, les parties produisent des cartes anciennes et modernes, d’auteurs nationaux ou étrangers pour démontrer leurs bons droits. Mais ces cartes sont loin d’avoir la rigueur scientifique du conte de Borges. Dans le cas du Contesté franco-brésilien par exemple, le problème est bien d’identifier le cours d’eau qui correspond à celui qui a été retenu en 1713 dans le traité d’Utrecht.

Pour les zones frontières où différentes juridictions se succédèrent et s’entremêlèrent, ce sont les archives qui permettent d’affirmer qu’au moment de l’indépendance, les habitants d’un établissement dépendaient de telle ou telle autorité pour les impôts, les recours judiciaires ou les dispenses matrimoniales, le siège de ces autorités à l’époque coloniale permettant de conclure à l’attribution de la zone à l’un ou l’autre pays successeur après les indépendances.

Mais, à vrai dire, les parties peuvent avancer toute une série d’arguments, y compris coutumiers, prouvés par des témoignages d’anciens pour faire valoir leurs prétentions.

Les étapes de l’arbitrage sont définies par la convention initiale : elles prévoient un délai pour l’exposé par les parties de leurs arguments ; elles peuvent prévoir un temps pour répliquer aux arguments adverses et enfin un délai est donné à l’arbitre pour déterminer sa sentence.

N.C. : L’instance engagée devant la Cour internationale de justice suit une procédure déterminée par le Statut et le Règlement de la Cour, de la saisine à l’instruction.

Les parties peuvent saisir la Cour ensemble, par voie de compromis, ou unilatéralement, par voie de requête individuelle.

L’instance se déroule ensuite suivant le principe général du contradictoire, avec une phase écrite suivie d’une phase orale (les plaidoiries).

À cet égard, les cas analysés dans l’ouvrage fournissent d’utiles illustrations de ces différentes étapes.

La question de l’administration de la preuve est particulièrement intéressante car c’est une question assez peu étudiée par la doctrine. Suivant le principe général en vertu duquel, dans le procès international, le risque de la preuve pèse sur les parties (actori incumbit probatio), il appartient à chaque partie de fournir tout élément susceptible d’étayer ses prétentions et de contribuer à la recherche de la vérité. Les moyens de la preuve sont ainsi laissés à la discrétion des parties, suivant le principe de la preuve par tous moyens.

Les cas analysés dans l’ouvrage illustrent la grande marge de manœuvre laissée aux parties dans le choix des éléments présentés à la Cour.

Les cartes occupent naturellement une place de choix : la recevabilité comme mode de preuve est admise par une jurisprudence constante (notamment dans le contentieux territorial), mais leur aptitude à convaincre dépend de différents facteurs, leur origine nationale et les intérêts étatiques en jeu, la réputation des auteurs, leur précision, leur caractère officiel plutôt que simplement privé, leur établissement par un travail de « première main » plutôt que par la simple utilisation de cartes antérieures.

Aux cartes, s’ajoutent des photos et vidéos permettant aux juges de mieux se représenter les espaces litigieux, et pour ce qui ne se voit pas, des analyses géologiques permettant d’attester de la texture des sols, leur acidité, leur profil organique et l’état minéral de la terre.

Ce type de preuve tend à se multiplier lorsque le contentieux territorial se double d’un contentieux de la responsabilité en matière environnementale, comme dans les nombreuses affaires ayant opposé le Nicaragua au Costa Rica.

Sur des questions dont la technicité est de plus en plus raffinée, se pose alors la question du rôle de l’expert dans le procès international. L’ouvrage a notamment pour objet de fournir des cas permettant d’alimenter une réflexion sur ce type de problématique.